この記事では、みなさまのこんな疑問にお答えします。

・絶対に今年中に合格したい!!

・残された道は5月→8月で合格するしかない。

・残された時間は少ないし、いつ何をすればいいの?

この記事では、こういった疑問に答えます。

- 5月→8月達成を目指すときに知っておくべき前提知識

- 5月→8月で合格のためのレベル別戦略

- 5月→8月達成を目指すなら、学習戦略の本質を知ろう

僕自身は2年半の学習、しかも5月短答→8月論文で合格した、いわゆる58達成の合格者です。

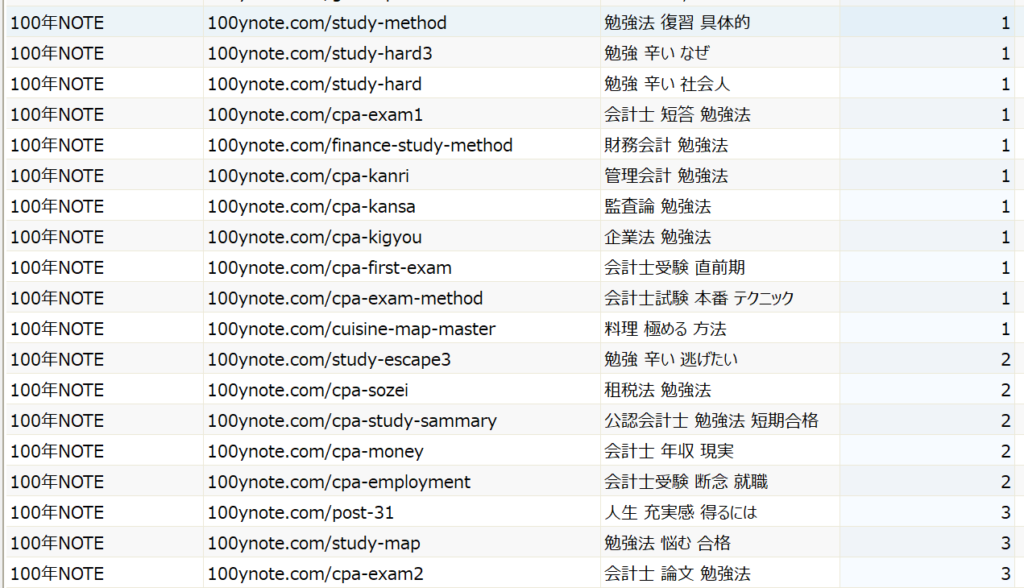

このブログで勉強法の解説をしていて、下記のようにGoogle検索の上位を独占しています。「58達成の経験者×勉強法に詳しい人」という、58を達成した受験生にとっては、かなり有益な記事になっていると思います。

※記事は3分くらいで読み終わります。深掘りした解説とかは、関連記事を貼っておきました。

会計士・5月8月達成を目指すときに知っておくべき前提知識

この記事では、短答と論文の学習進捗のレベルに応じた具体的な戦略を紹介しているのですが、まずは前提として知っておくべき話があるため、まずはそこから解説します。

そもそも合格するために必要なこととは何か

5月→8月を目指す前に、そもそも短答も論文もキチンと合格することが重要です。

そして、合格するためには「試験本番で、”合格するためにあるべき頭の状態”、”必要な知識が脳みそに詰まっている状態”を目指すべき」なんです (当り前ですいません) 。

なんでこんな当たり前のことを言うかというと、受験生は意外と「どこを目指して勉強しているのか分からない」という人が多いんですね。

- 1月~2月は租税法や経営学の授業で忙しい。キツイ。

- 3月~4月は、答練が始まり復習に追われる。。ヤバい。。

- →論文用の勉強どこまでやっておけば、58達成できるか分からないから、答練やってていいのかメッチャ不安なんですけど!!!

受験生のリアルな気持ちを代弁すると、こんな感じでしょうか。

大丈夫です。この記事に出会えた方は、58を目指して突き進むか、確実に5月短答を合格することを目指すべきかの選択が正しくできるようになるので、安心してください。

先に進みましょう。

5月短答に合格するために必要なこと

「58の達成」と「学習戦略の正しい判断」には、短答と論文で「どういう状態で本番を迎えるべきか」が重要でした。

まずは、短答の試験本番であるべき状態から見ていきましょう。

- 計算:問題を見た瞬間から、勝手に手が動いて下書きが書ける。取るべき問題と、やらなくていい問題の見分けられるようになるレベル

- 理論:肢別チェック(短答問題集)のA・Bランク問題の正答率が9割以上

ザックリした目安ですが、上記のレベルに達していれば、予備校の答練でも350点は超えていると思います。

続いて、論文です。

8月論文に合格するために必要なこと

58を目指す受験生は、短答にはある程度自信を持っているはずなので、論文のあるべき実力を知ることの方が大切です。

- 計算:問題を見た瞬間から、勝手に手が動いて下書きが書ける。取るべき問題と、やらなくていい問題の見分けられるようになるレベル(租税・経営も含めて短答と同じ)

- 理論: ABランク論点のキーワードをほぼ全て覚えている(キーワードを使って理論的・網羅的な説明ができる)

理論は、短答にはない記述式の問題が多いため、さらに詳しく解説します。

要するに「キーワードを使って理論的・網羅的な説明ができる」って、どういう状態かってことです。

例えば「退職給付会計の目的とは?」や「四半期レビューの目的とは?」みたいな問いに、書くべきキーワードを使って、3行くらいの文章を書き出せる状態かどうかです?

これを「財務会計、管理会計、監査論の3つの科目で、どれだけの論点を再現できるか(暗記しているか)」が、58を目指す受験生にとって、決定的に重要な指標です。

なお、企業法の論証例の暗記は、5月短答が終わってからOKです。

これは、企業法以外の論点の暗記は、短答式にも大いに役立つけど、企業法はほとんど役に立たないという理由もあります。とにかく効率的に勉強時間を使うことが大切ですね。

それではこの記事のメインパートに進みましょう。

会計士・5月8月で合格するためのレベル別戦略

ここでは、先ほどの短答と論文のあるべき状態を100%とした場合の、それぞれの受験生の学習進捗度に応じた戦略を解説していきます。

ザックリと以下の3つのケースに分けてみました。

- 進捗度:短答70%、論文10%のとき

- 進捗度:短答80%、論文30%のとき

- 進捗度:短答90%、論文50%のとき

自分の進捗度に合わせて、戦略を確認してみましょう!!

【会計士受験】短答70%、論文10%のときの5月→8月戦略

基本的に、ほとんどの受験生の方はこの進捗度レベルに該当するはずです。

特に、意識して暗記をしていない人は、ほぼこのレベルです。

下記で月別の学習戦略を洗い出してみました。

なお、下記は1月から5月までの勉強の手順ではありません。

あくまで「学習進捗率が短答70%・論文10%の人」が、1月~5月のそれぞれの月で、何をどう判断し、どう行動すべきかをまとめたものです。

判断:租税法は分量が多いため、5月前にやる必要がある+ここでしか集中してやる時間はない。

行動:租税法以外のすべての科目の勉強をストップして、とにかく法人税の計算に集中する。

判断:5月以降に企業法の暗記と租税法・経営学の仕上げに時間を使うので、事前にできることをできる限りやっておく。

行動:財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記+法人税の計算

判断:5月以降に企業法の暗記と租税法・経営学の仕上げに時間を使うので、事前にできることをできる限りやっておく。

行動:財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記+法人税の計算

判断:とにかく短答に受からないと先はありません。早めに短答特化に戻ります

行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK)

理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す)

判断:とにかく短答に受からないと先はありません。100%短答に集中です。

行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK)

理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す)

「答練をどこまでやるべきか」について、基本的な考え方は、

「試験本番に自分の脳みそをどういう状態にしたいのか」と「それを実現するために使えるリソース(時間)はどれだけあるか」という2点で決まります。

論文の進捗度10%の方が、本気で58を狙うのであれば、正直、答練はほとんどやらなくていいと思います。仮にやったとしても応用答練までで、復習にあまり時間をかけない方が良いでしょう。

とにかく「本番であるべき状態」を作るためには、答練よりも優先すべき暗記が大量にあるということを、再認識してください。

上記のように、このレベルの場合、5月前に論文用の学習に集中できるのが、3か月しかありません。

使える時間は少ないですが、

5月短答後にやるべきことは、本当に大量にあるので、できる限り論文対策を進めておくことが、58達成のポイントです(というか、絶対条件です)。

【会計士受験】 短答80%、論文30%のときの5月→8月戦略

このレベルに該当するか否かは、慎重な判断が必要です。

といっても、先ほどの短答70%・論文10%の方と基本的に同じ戦略で、違うのは答練の方針くらいです。

このレベルの方をザックリとイメージすると、「法人税の計算と、財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の理論の暗記が進んでいて、キーワードを使って理論的・網羅的な説明が全体の30%程度できるレベル」です。

判断:租税法は分量が多いため、5月前にやる必要がある+ここでしか集中してやる時間はない。

行動:租税法以外のすべての科目の勉強をストップして、とにかく法人税の計算に集中する。

判断:5月以降に企業法の暗記と租税法・経営学の仕上げに時間を使うので、事前にできることをできる限りやっておく。

行動:財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記+法人税の計算

判断:5月以降に企業法の暗記と租税法・経営学の仕上げに時間を使うので、事前にできることをできる限りやっておく。

行動:財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記+法人税の計算

判断:とにかく短答に受からないと先はありません。早めに短答特化に戻ります 行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK) 理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す) 判断:とにかく短答に受からないと先はありません。100%短答に集中です。 行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK) 理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す)

論文用の暗記がある程度進んでいるため、短答用の答練は、全て実施+復習も普通通りやりましょう。学校のスケジュール通りでOKです。

一方で、論文用の答練が始まっている予備校の場合、論文答練はやらなくて良いと思います。

論文用の答練は、やらずにとっておいて、5月短答後に「➀計算はがっつり試験風に実施、➁理論は書かずに、頭の中で解答を作成する」というやり方で実施して、復習をしっかりやる方が効果的です(まあ、数回は書いてみることも大切ですが、、)。

【会計士受験】 短答90%、論文50%のときの5月→8月戦略

正直、このレベルに該当する人はほとんどいないと思います。

おそらく、学習の初期から論文向けの学習をしていて、かつ、前年の5月短答、12月短答を逃した受験生ということかと思います。

判断:短答までの時間があるので、自由に論文対策をすることが可能。

行動:苦手もしくは論文の学習進捗が最も遅れている科目に時間を使う。

判断および行動:

企業法の暗記は5月後でOK。各科目の進捗度に応じて、「租税法・経営学」もしくは「財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記」を選択して実施する。

判断および行動:

企業法の暗記は5月後でOK。各科目の進捗度に応じて、「租税法・経営学」もしくは「財務会計、管理会計、監査論の3つの科目の論点の暗記」を選択して実施する。

判断:とにかく短答に受からないと先はありません。早めに短答特化に戻ります

行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK)

理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す)

判断:とにかく短答に受からないと先はありません。100%短答に集中です。

行動:財務と管理の計算は、テキストの凡例+過去の答練を見て、解法を頭の中でフラッシュバックさせる(実際に解かなくてOK)

理論は、短答用の問題集の正答率が9割を超えるまで続ける(過去にできていた問題も、全てやり直す)

唯一、すべての答練を学校のスケジュール通りに実施してよいレベル。

復習もしっかりやるが、論文用の直対答練(難易度が高い)の復習には、あまり時間をかけなくて良いです。

このレベルの方は、とにかく短答に油断しないことが重要ですね。

会計士受験生が5月→8月達成を目指すなら、学習戦略の本質を知ろう

最後に少し本質的な話です。

58でもなんでも、勉強のやり方に悩んだ時の基本的な考え方を解説します。

日々のやることを決めるときに重要な考え方なので、ぜひ目を通しておいてください。

会計士受験生の悩みは2つだけ

あらゆる受験生が持つ勉強の悩みは、結局のところ下記の2つだけです。

- モチベーションが維持できない

- いつ何を勉強すべきか分からない

モチベーションの維持については、別のコンテンツを用意しているので、そちらをご紹介します。

「いつ何をすべきか」悩んだ時のルール

58を目指す方の悩みは、答練を含めた「いつ何をすべきか」というものだと思います。

なぜなら、受験生は合格経験がないので、いつ何をすれば合格できるのかなんて、分からなくて当然です。

ちなみに「いつ何をすべきか」悩んだ時に考えるべきことは2つだけです。

- 試験本番に、自分の脳みそをどういう状態にしたいのか

- それを実現するために使えるリソース(時間)はどれだけあるか

つまり、あるべき状態を達成することが何よりも重要なのであって、そのために答練が邪魔になるなら、一切やらなくていいということです。

さらに深堀りします。

自分で考えて、戦略を立てられることが何より重要

「いつ何をやるべきか」悩んだ受験生は、きっと予備校の先生にどうすればいいか聞きに行くことでしょう。

しかし、適切な答えはきっと返ってこないです(先生が悪いわけではないです)。

なぜなら「あるべき脳みその状態と、今の自分の脳みその状態を比べて、適切なリソース配分ができるのは、あなたしかいない」からです。

私もたまに個別の勉強法の相談を受けるのですが、私がどんなに色んな質問をしたとしても、受験生の知識のストック量や脳みその状態を知ることはできません。

そして、受験生の方の普段の勉強の効率性や、集中度も分かりません。

つまり、あなたにとって最適な答えは「あなた自身しか見つけることができない」のです。

だから、本当に大切なのは「自分で考えて、学習戦略や日々のやることをきめられること」なんです。

僕自身、無料noteで勉強法まとめ「会計士受験 ~必ず読むべき最短合格のロードマップ~」を販売しています。

これは、自分自身で考えて学習戦略が立てられるように、学習の全体像や、試験本番にあるべき脳みその状態、そしてそれはどうやれば作れるのか、体系的な勉強法をまとめたものです。

noteに沿って勉強すれば、効率的にできる一方で、誰しもベストのスケジュール通りに学習が進むわけではないので、自分で理論的に合格へのルートを考えられる力を身につけることを意識しました。

個人的には、全ての会計士受験生にとって必読の内容になっていると思います

(勉強法なんて、ネットで検索するか、合格体験記読むくらいしかできませんが、ネット検索で上位を独占している私が率直にそう感じているので、間違いないです)。

まとめ:58合格は目指さなければ達成できない。目指せば達成できる

58の達成は確かに難しいです。

でも、キチンと戦略を立てて、効率的に勉強ができれば必ず達成できます。

特に「短答70%・論文10%進捗レベル」の方は、5月前までにいかにして「財務、管理、監査の論文用の暗記」を進められるかが、58達成の重要なポイントになります。

論文用の暗記は、量が多くてツラいですが、ぜひ頑張ってください。

(下記で紹介する「短期合格へのロードマップ」で、効果的な暗記をするための”思い出し作業”というやり方を紹介しているので、ぜひ見てみてください。)

公認会計士の受験勉強をはじめると高確率で挫折します。

ではいつ挫折するか。それは、ちゃんと講師の言う通り、真面目に勉強しても、答練の点数が伸びない、本試験に合格できなかった時です。

そして、多くの受験生が自分の勉強法が正しいのか分からない状態で、未知の領域に向かって、やみくもな努力をしています。

公認会計士の受験生向けの勉強法まとめ「短期合格へのロードマップ」では、全コンテンツが実践的かつ具体的で、日々の学習に実際に落とし込めるツールになっているため、モチベーションを高めながら着実な成長が可能です。

さらに、質問サポート、”合格時”と”断念時”の両方のキャリア相談まで付いていて、まさに会計士受験における完全版といえる設計です。

会計士受験で人生変えたいなら、その入り口は「短期合格へのロードマップ」で。

正直な話、全ての受験生が必読の内容です(無料なのでサクッと読んじゃってください♪)。

■詳細はこちらから↓